“向海图强”新实践!汕尾市城区耕海牧渔,打造粤海粮仓汕尾样板

独家抢先看

约97公里绵长海岸线、8949平方千米海域、205个海岛星罗棋布……坐拥得天独厚的海洋资源,汕尾市城区如何破题海洋新质生产力,向海图强?答案正逐渐清晰:以海洋牧场为核心,创新驱动、全链布局。

目前,汕尾市城区已筹备江牡岛周边5个项目,总投资7.25亿元。其中,今年6月份,289公顷海域完成用海审批;9月份,龟龄岛东460公顷海域亦将获证;加上汕尾华润水产品精深加工产业园、马宫渔港经济区(省级)和马宫现代渔业产业园等项目的加速推进,汕尾城区正加速从传统渔业向现代海洋经济转型升级,奋力打造“粤海粮仓”的汕尾标杆。

海洋牧场建设现场。

机制破冰:激活要素流通“新引擎”

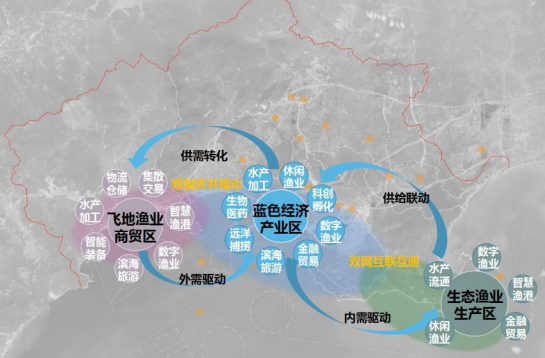

今年以来,广东省召开海洋经济工作会议。汕尾市出台了全省首个地级市海洋渔业全产业发展规划——《汕尾市现代化海洋牧场建设规划(2024—2035年)》,构建了“一带两湾四区”的总体发展格局。

承接政策机遇,汕尾市城区委、区政府高度重视海洋牧场建设,将其作为落实“百千万工程”、推进“海洋经济强区”战略的重要抓手,通过高位谋划与系统部署,以制度集成创新,全力推动海洋资源优势转化为发展胜势。

汕尾市城区江牡岛海域海洋牧场开放式养殖用海项目。

为加快海域使用权证办理,区政府专门成立海洋牧场海域申报专班,建立跨部门联动审批机制。据区自然资源局工作人员介绍,项目审批遵循严谨流程:包括海域论证报告公示、专家评审、方案修改、审批前公示、征求多部门意见、正式审批办理、审批结果网上公告等。

而真正让这套流程“活”起来的,是政府工作人员的主动服务。汕尾市城区牧海投资发展有限公司是城区海洋牧场一级开发主体、区属国资企业,该公司总经理陈志超感触很深:“他们不再被动等待报批材料,而是主动介入,靠前服务,时常询问‘材料准备得怎么样了’‘还需要哪些帮助’,通过持续跟进项目进度,确保各个环节无缝衔接。当业主提交材料时,大量前置工作已完成铺垫,审批效率自然实现大幅提升。”

在资金要素方面,城区通过合资、合股等方式做好资金保障。首先,通过与国家开发银行合作融资,拓宽融资渠道;其次,积极申请由广东省农业农村厅、财政厅联合实施的“补改投”资金,预计可获批1.9亿元;再次,用好保险金融工具,与太平洋保险等机构合作,降低风险;最后,争取撬动社会资金16亿元。

体制机制创新释放的发展动能,正让海域资源焕发新的生机。通过一系列严谨、高效的举措,海域资源得以高效盘活,快速转化为支撑高质量发展的“蓝色资产”。

产业跃升:构建“养海富海”全链条

做好要素保障的前提下,如何向海洋要效益?汕尾城区构建立体化、链条化、融合化的现代海洋产业体系。

立体化“用海”:价值密度跃升。天下海鲜,汕尾领“鲜”。作为深耕本地 20多年的养殖企业,国泰公司对城区的海域优势有最直观的感受。在与省内外其他海域的对比中,汕尾城区海域水质稳居全省前列。其中,海域表层溶解氧变化范围约在5.5~7.5mg/L,10米以深海域的平均溶解氧约为6.68mg/L,位列全省第一;盐度较粤西地区更低,加上粤东独特的上升流环境,使鱼类游动更频繁,肉质更加紧致。

基于此优势,城区突破单一养殖思维,在江牡岛试点“国企建、渔民养”模式,整合央企、国企、成熟养殖养殖企业资源,实现规范化、规模化养殖。同时,海洋牧场规划建设“海上工作平台”,集投饵监测等于一体,释放叠加经济价值。

集投饵监测、观光垂钓于一体的海上工作平台。

链条化“兴业”:岸海联动大幅增值。以前渔港是“鱼来鱼走”,船靠岸卸完货就走,留不下多少效益。如今,汕尾市城区通过构建“岸海联动”的全产业链条,推动海洋牧场产业从单一养殖向精深加工、冷链物流、商贸服务等高附加值环节延伸,实现一二三产业的深度融合。

第一产业深耕蓝色沃土。目前国泰、东方铭海2家当地企业已加入海洋牧场养殖,并完成一期江牡岛D、E区海域蚝排、重力式网箱等设备投入建设方案,计划9月在D区先投放38个C90圆形网箱、E区先行投入蚝排30组。国泰公司作为渔业龙头企业,新海域投产后年产值预计从7000万元跃升至2.4亿元,产品主供国内,逐步扩大港澳及东南亚市场。

第二产业实现价值跃升。水产品上岸后,如何实现价值最大化?城区的答案是:发力精深加工。一方面,以马宫渔港经济区(省级)和马宫现代渔业产业园为核心,升级岸线基础设施,提供坚实陆基支撑。另一方面,通过加速推进汕尾华润水产品精深加工产业园等项目,构建“精深加工+预制菜研发+冷链物流”三位一体链条,推动海产品向“名优品”转型。

第三产业聚人气、赋能增效。2025年开渔文旅活动期间,汕尾市城区推出了2条精品旅游路线和多项研学产品。节庆期间,城区二马路化身为“汕尾味道”长廊,传统渔歌“快闪”、渔家服饰展演等文化活动吸引了大量游客体验滨海风情。

尤其值得一提的是:2024年10月,汕尾市城区开通了“跳岛游”项目,通过环境渲染、场景打造、内容IP以及数智技术等手段,进一步拉动“海岛+”新型经济业态。高速客船“蓝海豚6号”(龟龄岛航线)和“紫元元1号”(江牡岛航线),为广大市民游客提供了沉浸式的出海、看海、玩海新体验,助力蓝色海洋经济的蓬勃发展。

汕尾市国泰食品有限公司加工车间场景。

融合化“增值”:渔旅文共生共荣。马宫渔港经济区作为推动第三产业发展的关键载体,建成后将进一步串联晨洲村、长沙村等周边旅游资源,融合品清湖风光与渔港景观,推出特色旅游线路。游客不仅可观赏渔船归港、了解海产品加工流程,还能品尝现捕现做的生猛海鲜,全面体验从“产品”到“服务”的价值跃升。与此同时,冷链物流、电商平台等现代服务配套持续完善,为一产、二产畅通市场渠道,实现三产高效协同。

汕尾市城区马宫渔港产业功能分区图。

三产融合发展的模式,不仅拓展了海洋经济外延,提升了产业附加值,更实现了生态效益、经济效益与社会效益的统一。仅从文旅一项数据来看,预计自2025年1月份至8月份以来,汕尾市城区共接待游客共约277万人次,其中金町湾旅游区共约接待152万人次,红草晨洲旅游区共约接待3万人次,长沙湾长沙炮台共约接待20万人次。

精神赋能:以 “核潜艇精神” 锚定向海图强之路

汕尾市城区作为东海岸打造“蓝色粮仓”的主战场之一,通过机制破冰、产业跃升,积极探索立体化、综合性的现代海洋产业发展路径,为东海岸耕海牧渔、向海图强提供了“汕尾样板”。

谈及初心,汕尾市城区相关负责人总结到:“我们汕尾作为中国核潜艇之父黄旭华和第一任核潜艇总设计师彭士禄的故乡,将‘向海图强’的精神深深融入了城市发展的血脉之中。这种精神基因跨越时空,从当年的‘深海铸剑’,延续到今天的‘耕海牧渔’,始终贯穿着对海洋的探索、守护与和谐共生的执着追求。现代化海洋牧场的快速推进,正是这一精神在新时代最为生动的实践写照。”

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。汕尾市城区将以“核潜艇精神”为号角,扬帆破浪加速海洋牧场建设,全力攻坚二期、三期用海审批;整合海域、鱼塭、金融等要素资源,持续壮大陆基育苗与深远海养殖规模,推动项目如潮涌般接续“耕海牧鱼”,激昂书写海洋经济高质量发展的壮阔篇章,为打造中国式现代化海洋强国的“汕尾标杆”注入磅礴动能!

撰文:张健婷 郭杨阳